4月26日(土)から、市立小樽美術館(色内1・苫名眞館長)2階企画展示室で、特別展Ⅰ「能舞台の華 能画~松野奏風・松野秀世と能面~外沢照章の世界」が始まり、関連事業の第1弾として、松野奏風の孫で松野藝文館・長谷川三香代表による「能を描く 松野奏風と秀世の作品について」と題して、講演会が行われた。

4月26日(土)から、市立小樽美術館(色内1・苫名眞館長)2階企画展示室で、特別展Ⅰ「能舞台の華 能画~松野奏風・松野秀世と能面~外沢照章の世界」が始まり、関連事業の第1弾として、松野奏風の孫で松野藝文館・長谷川三香代表による「能を描く 松野奏風と秀世の作品について」と題して、講演会が行われた。

東京都出身の三香氏は、高校演劇部の活動を通じて舞台演劇に関心を持ち、卒業後は、叔父の秀世のお供で観能に通い、2010(平成22)年に千葉県四街道市に松野藝文館を設立。代表を務め、常設展示や企画・執筆協力・出展提供などを通じて、能楽の魅力発信を模索している。

15年間同藝文館に関わる中で、残された資料として奏風14歳~25歳の日記や作品などから、三香氏が掴んだ奏風と秀世の人物像と、少しの妄想も含まれいると前置きして講演がスタート。

15年間同藝文館に関わる中で、残された資料として奏風14歳~25歳の日記や作品などから、三香氏が掴んだ奏風と秀世の人物像と、少しの妄想も含まれいると前置きして講演がスタート。

6人兄妹の奏風は1899(明治32)年に東京で生れ、幼い頃から絵に親しみ、13歳に描いた能のスケッチをはじめ、15歳で日本画家の月岡耕漁に師事して手本を見て描いた作品を紹介。耕漁に褒められたことなどが記された日記や、大正10年前後の雑誌に投稿された能スケッチのスクラップブックを使って、描写力あり正確で信頼できるものと評判が良かったことを説明。1940(昭和15)年頃には、「観世流大成版謡本」の挿絵も手掛けている。

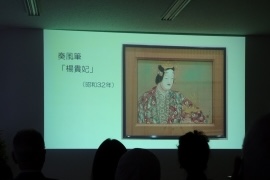

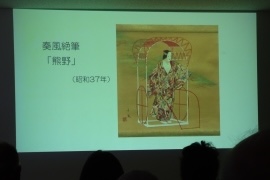

作風に変化があった1955(昭和30)年前後の「社若」や1957(昭和32)年「楊貴妃」も紹介し、能画というジャンルを離れた日本画としての人物像の魅力を模索していたのではと推測。1963(昭和38)年正月、旅先で倒れ帰らぬ人となり、1962(昭和37)年同氏絶筆「熊野」も展示している。

作風に変化があった1955(昭和30)年前後の「社若」や1957(昭和32)年「楊貴妃」も紹介し、能画というジャンルを離れた日本画としての人物像の魅力を模索していたのではと推測。1963(昭和38)年正月、旅先で倒れ帰らぬ人となり、1962(昭和37)年同氏絶筆「熊野」も展示している。

奏風の息子で三香代表の叔父にあたる秀世は、4歳前の1940(昭和15)年、身近に能があったことで、目を離した隙に絹本に悪戯描きした線を衣の線に見立て、奏風が「鍾馗図」に仕上げたエピソードも紹介した。絵描きの父が、息子が絵描きが好きだったことを好ましく思ったに違いないと語った。

父の勧めもあり、東京芸大に進学。卒業制作の作品や1960(昭和35)年に院展に初入選した「松風」、その後院展に入選した1980(昭和55)年「夕顔の巻」、1991(平成3)年「にわび」の展示作品も紹介。三香氏はこれらの作品を、「徐々に能の物語から離れ、より深く能の世界に入り込んでいったように感じる」と語った。

父の勧めもあり、東京芸大に進学。卒業制作の作品や1960(昭和35)年に院展に初入選した「松風」、その後院展に入選した1980(昭和55)年「夕顔の巻」、1991(平成3)年「にわび」の展示作品も紹介。三香氏はこれらの作品を、「徐々に能の物語から離れ、より深く能の世界に入り込んでいったように感じる」と語った。

2000(平成12)年夏に「能に親しむ会」のサポートで、素晴らしい舞台があると小樽を訪れ、旧岡崎家能舞台の老松図を間近で見学。「小樽能舞台は、保存と維持に向けて多角的は方策が必須である。ぜひとも知明を汎めていきたいと痛感させられる」とコメントを残し、2002(平成14)年に亡くなった.

星田学芸員は、「親族でなければ知りえないエピソードを、充実した資料により多くのことを学ばせていただいた」と話した。

◎特別展Ⅰ 能舞台の華 能画~松野奏風・松野秀世と能面~外沢照章の世界(外部)

◎関連記事